2010年にクリス・アンダーソンが提唱した「メイカーズムーブメント』から10年余り…

今、3Dプリンターはどのような広がりを見せているのでしょうか?

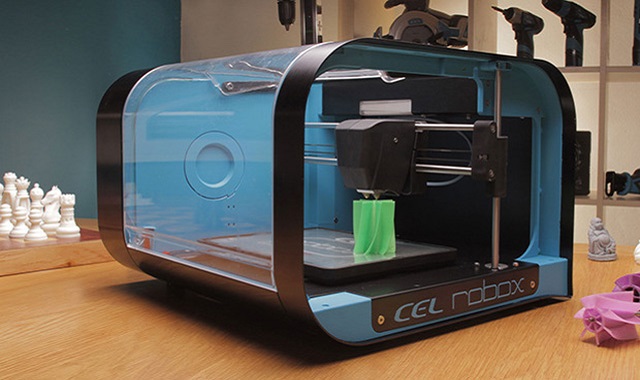

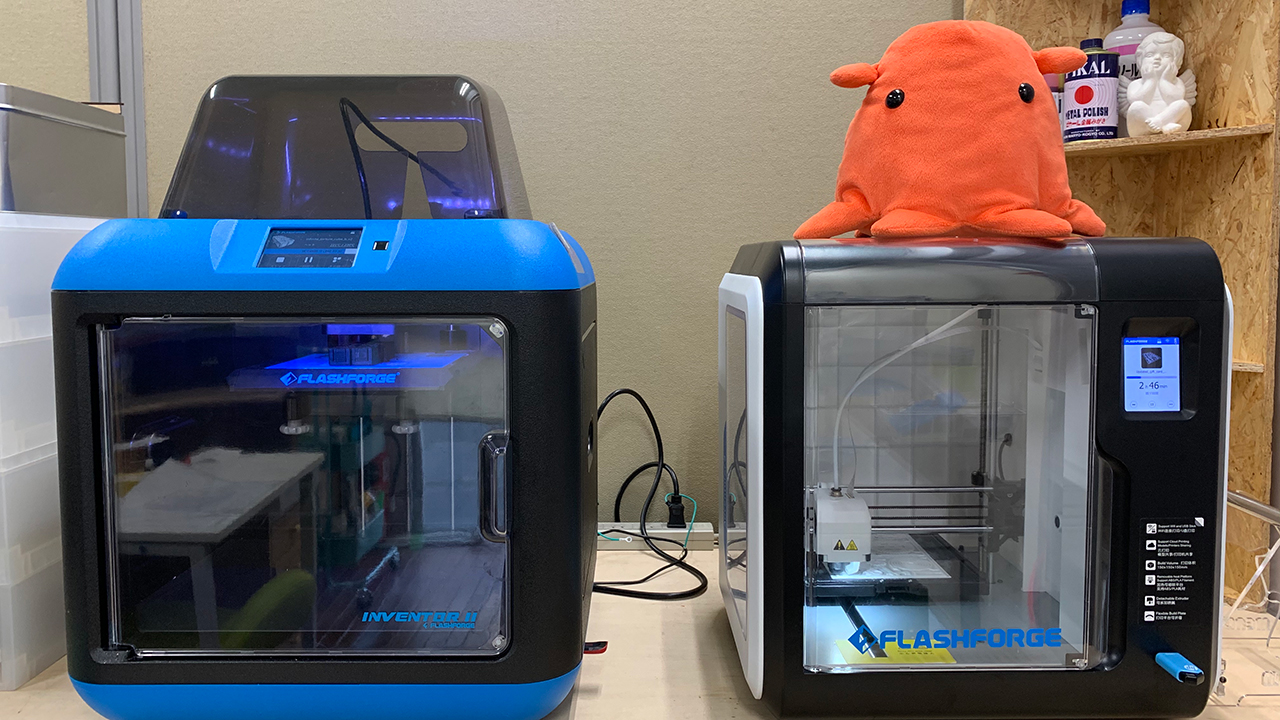

3Dプリンターは、スキャンしたデータや3Dモデリングしたデータを樹脂を積層して立体化するという、全く新しい技術として登場しました。当時は高価なものしかありませんでしたが、今では低価格帯の3Dプリンターも販売されています。

【関連記事】3Dプリンターの価格別おすすめ10選

そんな3Dプリンターが普及しなかった理由の一つに、3Dデータ作成の問題がありました。

当時、3Dデータを作成することは特別な技術でした。

しかし、今では3DCADのセミナーのみならず学校での教育も始まっています。

高機能CAD「Fusion 360」が学べるFusion 360セミナーの詳細はこちら

今回は、最新技術×教育という最新の取り組み事例を紹介します。

各国の3Dプリンター教育への取り組み事例

画像出典:https://i-maker.jp/blog/3d-print-education-uk-528.html

3Dプリンターが関わる、教育への取り組みはどんなものがあるのでしょうか。その一部を紹介します。

【イギリス】国を挙げた3Dプリンター教育がスタート!

画像出典:https://i-maker.jp/blog/kitronk-3d-printer-7428.html

3Dプリンター導入に50万ポンドの資金を学校に投ずるイギリス政府

イギリスでは、教育現場に本格的に3Dプリンターを普及させる政策を採っていて、60の学校に順次3Dプリンターの導入が始まっています。

教育プログラムは、5歳からスタート。14歳までの間に、授業を通してさまざまな最先端技術を学ぶ予定になっています。

投入される公的資金は50万ポンドとも言われています。

学校では以下のカリキュラムにそって学んでいきます。

| 5歳〜7歳 | モノの構造と3Dプリンターなどの機器の使い方の学習 |

| 〜11歳 | スイッチや電球、ブザーやモーターなど実際に電気を使って動くモノづくりを体験 |

| 〜14歳 | モノづくりの計画立案、3Dモデリング作業、アイデアからデザイン化など、 製品開発に関する一連の流れを学習 |

…かなり本格的な内容になっていますね。

【フィンランド】総額3万ユーロの3Dプリンター投資

画像出典:https://i-maker.jp/blog/3d-print-education-3-4857.html

「世界一のIT先進国」といわれるフィンランドでも、3Dプリンターを教育機関に導入するための投資が行われています。

社会福祉や教育の質の高さで日本でもたびたび話題に上る北欧諸国ですが、フィンランドは人口約500万人という小国。

ここで、総額3万ユーロ(約450万円)もの公費を主要4都市の学校への3Dプリンター導入費用として創出したというのですから、その力の入れようがわかりますね。

近年、STEM教育(*)が注目されていることもこのような投資を実現する後押しになっているようです。

STEM(ステム)教育とは

「STEM教育」とは

- 科学(Science)

- 技術(Technology)

- 工学(Engineering)

- 数学(Mathematics )

の4つの頭文字をとって作られた、アメリカ発祥の言葉です。

これら理数系の知識を統合的に取り組むことで、「自分で学び、考える力」を養おうとする教育方針のことです。

日本でもSTEM教育の一貫として、小学校からのプログラミング教育の必修化が進められています。

フィンランドでは「3Dプリント技術が社会に与える影響は、インターネットより大きいかもしれない」と注目されています。

【日本】デザイン・教育分野では…? 導入事例の紹介

日本での教育事例を知るため、阿佐ヶ谷美術専門学校の工房インストラクター 臼木菜穂さんにお話を伺いました。

阿佐ヶ谷美術専門学校

どのように3Dプリンターを活用されているのですか?

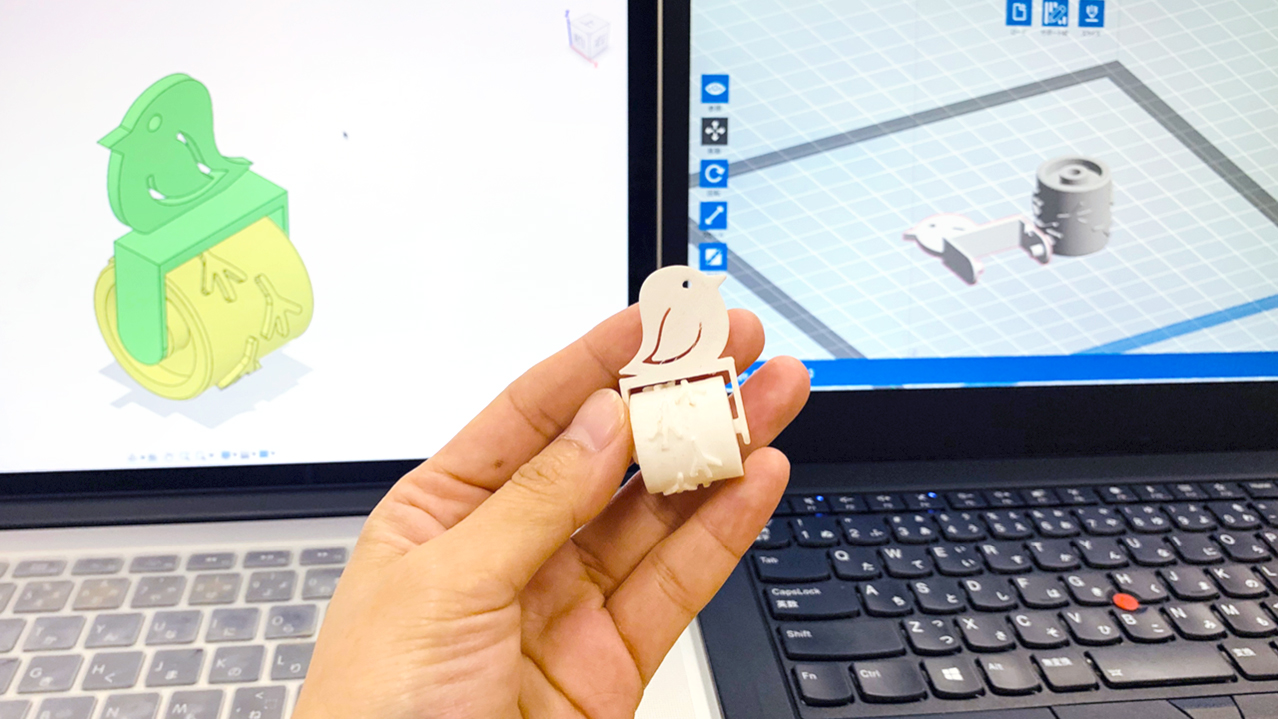

臼木さん:この学校ではデザイナー志望の学生が「Fusion 360」や「Tinkercad」を使い、さまざまな3D作品を作り出しています。

手作業でのデザインの違いはどんなところでしょう?

臼木さん:3Dモデリング中に偶然生まれる形状から新たなイメージを想像したり、レンダリング機能を使用しているところは3Dならではだと思います。

実際3Dプリントされた作品

3Dプリントが専門的な技術という側面がある一方で、臼木さんはこう考えています。

臼木さん:学校という環境を交流の場として、3Dデータの作り方や3Dプリンタ体験会などを運営できたらとも考えています。

生徒たちは校内にあるFABスペースで3Dプリンターを使いながら作品を生み出し、その後デザインの世界に巣立っていきます…

教育現場における3Dプリンターの事例がすごいことになっている!まとめ

いかがでしたでしょうか?

3Dプリンターを見たことがないという人がいる一方、確実に教育の場に3Dプリンターが普及し若い世代が3Dの技術を使いこなしつつあるようです。

将来はより直感的に操作できるソフトが生まれ、タブレット端末でのモデリングが当たり前になるでしょう。

学生の頃から3DCADソフトに触れ3Dプリンターを使える人材が増えることにより、今後3Dプリンターの導入は加速しそうです。

3Dプリンター

3Dプリンター 3Dスキャナー

3Dスキャナー 3D切削加工機

3D切削加工機 材料

材料 メンテナンス品

メンテナンス品 表面加工

表面加工