「3Dプリンター用のデータを作成したい。」

「データ作成知識やスキルが無くても、3Dプリンターのデータを作成する方法はあるの?」

3Dプリンターの存在は知っていても、そのデータについては分からないという方は多いと思います。

今回は、3Dプリンターに対応するデータ(=3Dデータ)を作成する方法について徹底解説します!

そもそも3Dプリンターとは?

3Dプリンターは、3DCADや3DCGなどの3次元ソフトウェアでデザインされた3次元データ(3Dデータ)をもとに、物体を層別に積み重ねて造形する機械のことを言います。

3Dプリンターには色々な種類の造形方式がありますが、主な造形方式は「熱溶解積層方式(FDM法)」と「光造形方式(SLA法)」です。

熱溶解積層方式(FDM法)

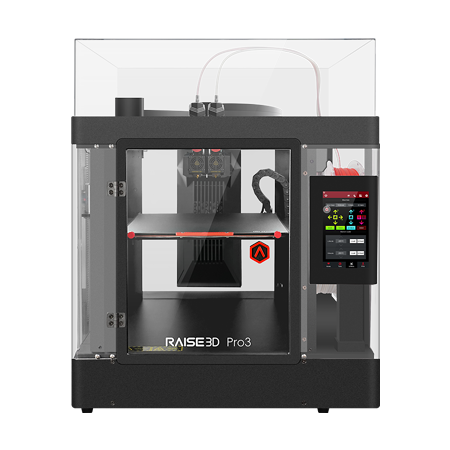

熱溶解積層方式で代表的な業務用3Dプリンターに「Raise3D」シリーズがあります。

長時間の造形にも対応できる機種として、シリーズの中でも特に「Raise3D Pro3」が人気です。

光造形方式(SLA法)

光造形方式で代表的な3Dプリンターは「Form3+」です。

SLA方式よりもさらに精度の高い造形を可能とする出力方式「LSF方式」を採用し、話題の3Dプリンターとなっています。

3Dプリンターのデータはどうやって作成するの?

普段使う紙のプリンターもテキストや図のデータが無いと紙に印刷ができません。

3Dプリンターも同じで、3Dプリンターを動かすためには、造形したい物の3Dデータが必要です。

3Dプリンターで造形するための3Dデータを作成する方法は、大きく分けて5つあります。

3Dプリンターが対応するデータのファイル形式は?

3Dプリンターが対応するデータのファイル形式は、3Dプリンターの機種によって様々です。

たくさんのファイル形式に対応する3Dプリンターもあれば、1-2種類の限られたファイル形式のみ対応した3Dプリンターもあります。主なファイル形式に、以下でご紹介する、

- STL(.stl)

- OBJ(.obj)

があります。特にSTLファイルはほとんどの3Dプリンターが対応しており、ユーザー間の共有がしやすい標準的なファイル形式といえます。

3Dプリンターの主なファイル形式その1:STLファイル(.stl)

STLファイルは、3Dプリンターで造形するデータの標準的なファイル形式です。

色や材料、テクスチャー等の情報を持たないため、形状のみを表現したデータになります。

大半の3DプリンターがSTLファイルを読み込むことができるため、特別な理由がなければSTLファイル形式に保存や変換を行えば問題ないでしょう。

3Dプリンターの主なファイル形式その2:OBJファイル(.obj)

OBJファイルは、3Dプリンターに対応しているファイル形式です。

OBJファイルは、同時に別ファイル(MTL形式)をもつため、色やテクスチャー等の表現データを定義することができます。STLファイルが表現できるのは形状のみなので、3Dモデルに色やテクスチャーの情報が必要な場合はOBJファイルを使用しましょう。

ただ、3Dプリンターで出力する場合、色やテクスチャーを再現できるものはカラープリントに対応した3Dプリンターのみです。(専用のインクで、機械が造形しながら着色や模様付けを行います。)

カラープリントができない通常の3Dプリンターでは、色やテクスチャーの印刷はできないため、プリントした後に自分で着色する必要があります。

3Dプリンターのデータを作成するための5つの方法

3Dプリンターのファイル形式がわかったところで、早速データを作成してみましょう。

【3Dデータの作成方法1】3DCADソフトを使用してデータをモデリングする

3DCAD とは、3Dデータを点や線、面や体積を使用して作成するツールのことを指します。

ちなみに、CAD(computer aided design)とは、コンピューターで設計やデザインを行うのを支援するツールという意味です。

3DCADは「ワイヤーフレーム」「サーフェス」「ソリッド」の3つの表現方法を用いて、出力するモデルのデータをデザインしていきます。

ワイヤーフレーム

「ワイヤーフレーム」とは、点と線を使って図形を表現する方法です。

分かりやすく言うと、ハンガーやジャングルジムのような図形を表現する方法と言えるでしょう。

サーフェス

「サーフェス」とは、点と線、面を使って図形を作成する方法です。

空き箱や画用紙のような形状の物を作ることができるでしょう。

ソリッド

「ソリッド」とは、点と線、体積を用いて図形を造形する方法です。

ゼリーや羊羹のように中身が詰まったモデルを作成することが可能です。

ちなみに、データ容量は、「ワイヤーフレーム」、「サーフェス」、「ソリッド」の順番で大きくなります。

3DCADは正確なデータ作成が得意

3DCADのメリットとして、正確なデータを作成できることがあげられます。

なぜなら、他の作成方法よりも、形状や構造を細部まで詳しく設定できるからです。

実際、3DCADを使用すれば、制作する物の強度や質量の計算も自動でしてくれるため、効率的に制作物の開発を進めることも可能です。

上記の理由から、3DCADは、機械や車の部品などの正確さが求められるデータ作成に向いているでしょう。

3DCADは、精度の高いデータが作成できる分、専門的な知識やスキルがないと操作がむずかしいのでは? と心配な方もいらっしゃると思います。現在は専門書やインターネット記事など、3DCADの基本操作やデータ作成のコツを学べるコンテンツがたくさん用意されています。ひとりで勉強することが苦手という方は、3DCADセミナー(ウェビナー)の受講もおすすめです。

データ作成に便利! おすすめの3DCADソフトウェア

おすすめの3DCADソフトとして、Autodesk社が提供している「Fusion 360」をご紹介します。

「Fusion 360」は、作成したパーツを組み立てるアセンブリ機能や、投影図や断面図を自動作成する図面機能がついた高性能なソフトです。

商業利用しなければ無料で使用できるため、趣味で部品を製作したい方や、個人でものづくりを行いたい方におすすめです。業務での利用も年間71,500円(税込)、月額8,800円(税込)でライセンスを購入すればすべての機能を利用することができます。

高性能を備えながら安価で導入ができるため、様々な業界で活用されている3DCADソフトです。

Fusion 360の概要については以下の動画をご覧ください!

【3Dデータの作成方法2】3DCGツールを使用してデータを作成する

CGツールとは、文字通りCG(computer graphic)を作成するツールを利用して、3Dプリンターのデータを作成する方法です。CGツールでは「ポリゴンベース」と「スプラインベース」の2種類の方法を使って、データを造形することが可能です。

ポリゴンベース

「ポリゴンベース」とは、四角形や三角形を組み合わせて、プリントするデータを作成する方法を指します。

スプラインベース

「スプラインベース」は、曲面を使ってプリント用データを作成する方法です。

フィギュアを作成するなら3D用のCGツールがおすすめ

3D用のCGツール(3DCG)は、細かい図形を組み合わせれば、滑らかな曲線を表現できるため、曲線美が重要なフィギュア作成におすすめです。ただ、正確な寸法を表現しづらいというデメリットを持っているため、正確さを要する部品作成には不向きでしょう。

フリーの3DCGソフトでおすすめしているのは「Blender」です。

無料で使用できるところはもちろん、幅広いOSに対応しており、簡単に3Dモデル(3Dデータ)を作ることができます。外国のサイトで提供しているソフトウェアですが、ソフト自体は日本語にも対応しています。

【3Dデータの作成方法3】実物を3Dスキャナーや3Dプリンターのスキャナ機能でスキャンする

3Dデータ化したいモデル本体があるときは、3DCADや3DCGを使って最初からモデリングするより、3Dスキャンすることによってデータを取得するほうが効率的な場合があります。

3Dスキャナーを使ってデータを作成する

3Dスキャナーを利用すれば、簡単に3Dデータを作成することが可能です。

3Dスキャナーとは、データ化したい物をスキャンして、自動でデータ化してくれる機械のことを指します。

デモムービーを見て3Dスキャナーの性能をお確かめください!

おすすめの3Dスキャナー:EinScan Pro HD

EinScan Pro HDは、従来モデルよりも暗い金属や鋳物の表面をよりスキャンしやすいように改良された高精度の3Dスキャナーです。

ハンドヘルドモードでも、0.2mmの最小ポイント解像度とアルゴリズムの最適化により、固定スキャン時と同等の高解像度と高精度を実現します。

| 造形マテリアル | ー |

| 最大造形サイズ | ー |

| 積層ピッチ | ー |

多機能なハンドヘルド型3Dスキャナー。手で持って使用することはもちろん、三脚・ターンテーブルを使用したオートマチックスキャンも可能。細部にまでこだわった高解像度とスキャンスピードが特徴。… 続きを見る

3Dプリンターのスキャナ機能を使ってデータを作成する

3Dプリンターの中には、プリント機能だけでなく、スキャナ機能を持ったプリンターがあります。

3Dプリンター本体に備わったスキャナ機能を利用してデータを取り、そのデータをそのまま3Dプリンターで出力して製品を作る方法です。

XYZプリンティング社の「ダヴィンチ1.0 Pro 3-in-1 ※現在は販売終了」は、このスキャナ機能を備えた3Dプリンターのひとつです。

3Dスキャナーや、3Dプリンター内のスキャナ機能を用いた方法は、すでにある物の3Dデータを作成するのに便利な方法と言えます。ただ、すでにある物のデータしか作ることができないため、自分で1からデータをデザインしたいという方には不向きでしょう。

【3Dデータの作成方法4】3Dデータをダウンロードする

3Dデータを作るのが難しい方は、無料配布サイトからSTLファイルをダウンロードするのも手段のひとつです。

ちなみにSTLファイルとは、3Dデータ用のファイル形式のことを指します。

ただ、他人が作成したデータのため、著作権や商業利用の可否などのライセンスをしっかりと確認する必要があります。ダウンロードしたデータを利用する際はきちんとルールを守って、ものづくりに役立てましょう。

【3Dデータの作成方法5】3Dデータ作成サービスを利用する

「3Dデータを作る技術は無いけど、独自(オリジナル)の3Dプリンターデータを作成したい。」と考えている人は、3Dデータ作成サービスを利用するのがおすすめです。

サービスを利用すれば、写真やイラスト、図面などを渡すだけで3Dデータを作成してもらうことができます。

サービス会社によっては出力(3Dプリント)までしてくれるところもあるみたいですね。

3Dデータ作成サービスの利用例

サービスの利用例として、下記の例があげられます。

- 自分のイラストのフィギュア化

- 地図から、ハザードマップ模型の作製

ちなみに、Fabmartと同じ運営会社が提供する「キャド研」でも、3Dデータ作成の依頼を承っています。

設計図面や手書きの図面から3Dデータを作成したり、画像データや実際の製品を使ったモデリングも可能です!

専門の技術者が対応しますので、お気軽にご相談ください。

3Dデータ作成サービスへの依頼・お問い合わせはこちら

おすすめの3Dプリンターを紹介

3Dデータの作り方が身についたら、実際にモデルを3Dプリンターに読み込ませて3Dプリントしてみると良いでしょう。

おすすめの3Dプリンターは「Raise3D」シリーズです。

業務向けの3Dプリンターということもあって造形に安定性があり、初心者でも失敗しにくい点が特徴です。

個人で持つには高価なものとなりますので、導入されているFab施設を利用してみるのもおすすめですよ。

| 造形マテリアル | T-PLA、T-ABS、PETG、PTG、Polyflex、カーボン、木質、etc |

| 最大造形サイズ | 300×300×300 mm |

| 積層ピッチ | 0.01〜0.65mm |

可動式デュアルヘッドを搭載。デュアルヘッドを使うことで、2色での造形や、サポート材として水に溶ける水溶性フィラメントでの造形ができます。… 続きを見る

3Dプリンターのデータを作成する5つの方法について徹底解説 まとめ

今回は、3Dプリンター用のデータ(3Dデータ)を作成する方法についてご紹介しました。

下記が今回の記事のポイントです。

- 3DCADやCGツール(3DCGツール)を利用すれば3Dデータは1から作成できる

- 無料配布サイトから3Dデータをダウンロードすることも可能

- データ作成知識の無い方は、3Dデータ作成サービスを使用するのがおすすめ

3Dデータが無ければ3Dプリンターは動かず、ただの置物になってしまいます。3Dプリントには、造形物の元になる3Dデータが必須です!

3Dプリンターのデータの作成を考えている方は、このページで紹介した5つの方法をぜひ参考にしてみてください。

3Dプリンター

3Dプリンター 3Dスキャナー

3Dスキャナー 3D切削加工機

3D切削加工機 材料

材料 メンテナンス品

メンテナンス品 表面加工

表面加工