樹脂材料の3Dプリンターとの違いについても解説していますので、金属3Dプリンターの導入を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。

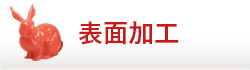

金属3Dプリンターとは?

金属3Dプリンターは、パソコンなどで制作したデジタルデータをもとに、金属を所定の形に造形していく機械のことです。

「デジタルデータの情報をもとに立体モデルを造形する」という基本の原理においては、樹脂材料を使用する通常の3Dプリンターと同じです。

ただ、この3Dプリンターの場合は材料に金属を用います。

単に金属といっても、材料には様々な形状があります。それぞれ、対応できるもの・対応できないものがあります。

一体どんな材料があるのか、次の項目で主なものをご紹介するので一緒に見てみましょう。

金属3Dプリンターの材料はどんなものがある?

金属3Dプリンターの材料は「金属粉末」と「フィラメント」の2種類があります。

各材料の特徴

| 金属粉末 | 粉末状に加工された金属。 粉末形状のため、粉じん爆発等の危険を備えており、造形場所の防火設備等、厳しいルールのもとで管理を行う必要があります。 |

| フィラメント | 金属粉を混ぜて、細長い糸状に加工した材料。 樹脂材料のフィラメントと見た目は変わらず、リールに巻きつけてあります。 |

材料によって造形方式が異なるので使用用途に応じて使い分けるのが良いでしょう。

金属3Dプリンターの造形方式の種類(それぞれの特徴)

金属3Dプリンターは大きく3種類に分けられます。

それぞれの特徴に応じて使用用途が異なりますので、わかりやすく解説していきます。

造形方式その1:パウダーベッド方式

金属3Dプリンターの中で最も主流なのがパウダーベッド方式です。

一層一層に金属粉末を敷き詰め、レーザーまたは電子ビームを照射することで溶かして固めながら造形していく方式のことです。

パウダーベッド方式は再現性が高く、寸法精度が良いといったメリットはありますが、造形範囲を拡大できないことや、造形時間がかかるなどの課題も多く残されています。

造形方式その2:メタルデポジション方式

メタルデポジション方式は、金属粉末の噴射とレーザー照射を同時に行い、溶かした金属を造形部分に積層し、凝固させていく方式です。

バーチカルテーブルを使用すると多方向からの造形が可能となります。よって、金属粉末の供給経路を切り替えると、異なる金属の造形が可能になり、型にはまらない造形を使い方次第で実現することができます。

メタルデポジション方式は、パウダーベッド方式と比べて金属粉末の粒子径が大きいため、材料の価格を抑えることができ、コストカットを可能にしています。

しかし、パウダーベッド方式と比較すると、造形できる形状に制限があることや、造形精度が劣ってしまうなどのデメリットがあります。

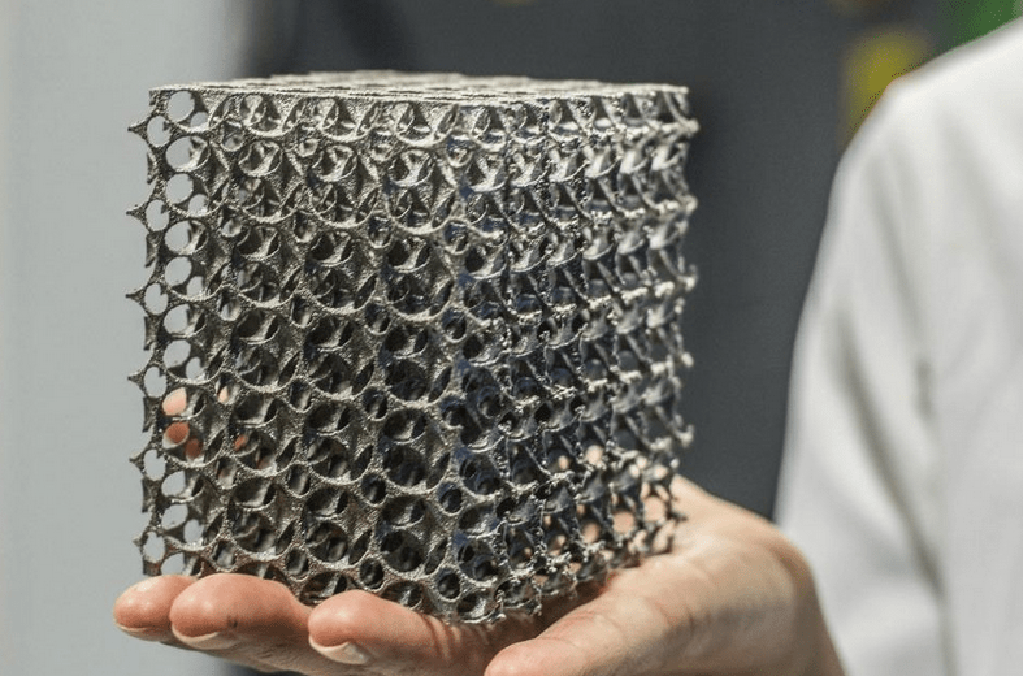

造形方式その3:熱溶解積層方式(FDM方式)

熱溶解積層方式(FDM)は、通常は樹脂素材の3Dプリンターで用いられてきました。

近年、金属3Dプリンターにもこの方式が導入されるようになりました。

この方式では、熱可塑性樹脂材料に金属の粉末を入れておき、樹脂素材の3Dプリンターと全く同じように積み重ねて(積層して)造形を行います。

金属3Dプリンターの場合、熱可塑性樹脂材料はバインダー(結合材)の役割をしているので取り出す必要があり、この工程が脱脂と呼ばれています。脱脂後の造形品はグリーン体と呼ばれ、後工程で焼結をすることで金属部品になります。焼結する際に約20%収縮し、バインダーとの隙間がなくなります。

これを見越してあらかじめ大きく造形する必要があります。

熱溶解積層方式(FDM)は他の造形方式と比較して設備価格が安いため、今までなかなか参入できなかった多くの企業が導入を進めています。

樹脂材料の3Dプリンターとの違い

樹脂材料の3Dプリンターと金属3Dプリンターも試作品の製作から最終製品の製作までを可能としており、素材は異なりますが基本的なところは似ています。しかし、樹脂材料の3Dプリンターの方が先に製品化されたということもあり、使用できる素材の種類や加工のバリエーションは前者の方が豊富になっています。

金属3Dプリンターも今後さらに改善され、活躍の場が広がることが期待されています。

金属3Dプリンターのメリット・デメリット

金属3Dプリンターには大きく分けて3つの方式があり、それぞれに特徴があることをお伝えしました。

以下にメリット・デメリットのみをまとめてご紹介します。

金属3Dプリンターのメリット

- 再現性が高く、寸法精度が良い

- 異なる金属の造形が可能になり、型にはまらない造形を使い方次第で実現できる

- 設備価格が安いものもある

金属3Dプリンターのデメリット

- 造形範囲を拡大できないということや、造形時間がかかる場合がある

- 造形素材に制限があったり、精度に課題があったりするものもある

おすすめの金属3Dプリンター

今回おすすめする機種は、短時間、低コストを実現した、使い勝手の優れた金属3Dプリンターです。

3Dプリンターに慣れていないという方でも操作しやすい機種になります。導入を検討されている方はぜひご覧ください。

Metal X(Markforged社)

Markforged社製「Metal X(メタルエックス)」は、設計から金属部品に至るまで、必要なものを即日プリントできるといった短時間作業を可能にしています。ですが、優れているのは早さだけではありません。

Metal Xの魅力1:コストカット

「Metal X」には手軽な価格で金属プリントを提供できるシステムが備わっています。

これにより、従来の金属3Dプリンターに比べて最大10倍、切削加工や鋳造などの従来の製造技術に比べて100倍のコストカットを実現しました。

造形スピードが早いだけではなく、圧倒的なコストカットも実現しているということですね。

Metal Xの魅力2:操作性に優れた独自のソフトウェア

金属の3Dプリントにおいて、プリンターの技術と同じくらい重要なのがソフトウェアです。

Markforged社独自のソフトウェアである「Eiger」は、初めての操作でもわかりやすく設計されています。

図面のインポートや高強度の造形のためのスライスなど、お使いのブラウザー上で簡単に行えます。

メーカーの公式サイト上で無料登録を行うと、3Dプリンター購入前でもEigerソフトウェアを試してみることができます。

(※登録に関しては弊店の関係外になりますので予めご了承ください。)

金属3Dプリンターの課題

現在、金属3Dプリンターには2点の課題があるといわれています。

金属3Dプリンターの課題1:使用できる金属の種類が少ない

1点目は、使用できる金属の種類が少ないことです。

日本のマーケットにはそぐわない素材が多いことが現状で、素材選択に苦戦させる方もいらっしゃるようです。

使用可能な素材が増えて欲しいと期待の声が多く寄せられています。

金属3Dプリンターの課題2:精度が低い場合がある

2点目は、精度が低い場合があるということです。

プリント直後に使用できれば良いのですが、多くの場合は後仕上げが必要になります。

精度を上げようとするとコストがかかってしまうということも、課題解決を妨げる要因になっているようです。

課題解決のための新しい機械(3Dプリンターと切削加工の複合機)

先ほどお伝えした課題を解決してくれる、次世代型の優れた3Dプリンターも存在しています。

以下に製品ラインアップと参考サイトを載せていますので、気になる方はアクセスしてみてください。

参考製品・サイト

※敬称略

- オークマ株式会社/超複合加工機

- キタムラ機械株式会社/次世代型3D金属加工用プリンター

- 株式会社ソディック/高速造形金属3Dプリンター

- DMG森精機株式会社/レーザ金属積層造型機

- 株式会社松浦機械製作所/ハイブリッド金属3Dプリンター

- ヤマザキマザック株式会社/ハイブリッド複合加工機

金属3Dプリンターの活用方法

これまでは試作品の製作に活用されることが多かった金属3Dプリンターですが、現在ではデジタルデータから製品を直接生産する工法が導入されるようになってきました。これにより金属3Dプリンターの活躍は、さらなる広がりを見せています。

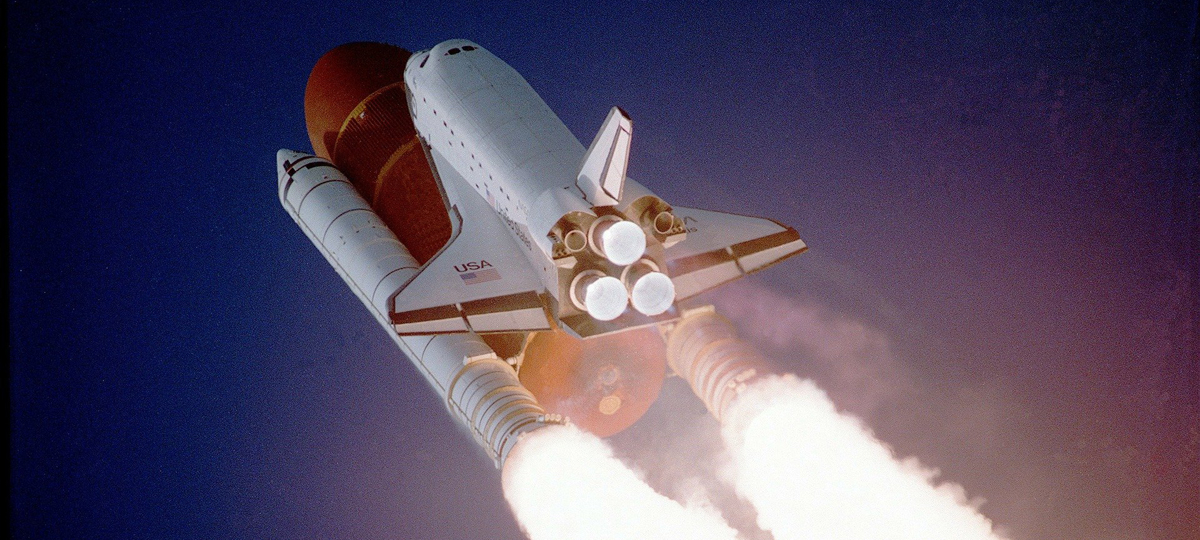

今では航空宇宙産業や自動車産業、医療などの分野で一早く金属3Dプリンターの導入が進んでいます。

金属3Dプリンターの現状 – 特徴から活用方法まで徹底解説 まとめ

この記事では、金属3Dプリンターの特徴やおすすめの製品、活用事例について紹介しました。

金属3Dプリンターは、樹脂材料の3Dプリンターと比較すると、造形方式が少なく、使用可能な素材も限定されていますが、今後の改善と共に拡大されていくでしょう。

この記事に掲載させていただいたホームページなどを参考に機種を選定していただくと良いと思います。

使用用途に適した金属3Dプリンターをぜひ見つけてみてください!

3Dプリンター

3Dプリンター 3Dスキャナー

3Dスキャナー 3D切削加工機

3D切削加工機 材料

材料 メンテナンス品

メンテナンス品 表面加工

表面加工